Ventre dell'architetto (Il) - Belly Of An Architect (The)

|  |  |  |  |  |  |

| Regia: | Greenaway Peter |

|

| Cast e credits: |

Soggetto e sceneggiatura: Peter Greenaway; fotografia: Sacha Vierny; musiche: Glenn Branca, Wim Mertens; montaggio: John Wilson; scenografia: Jan Roelfs, Ben Van Os, Luciana Vedovelli; interpreti: Brian Dennehy (Stourley Kracklite), Chloe Webb (Louisa Kracklite), Lambert Wilson (Casparian Speckler), Sergio Fantoni (Io Speckler), Vanni Corbellini (Federico), Stefania Casini (Flavia Speckler), Alfredo Varelli (Julio), Francesco Carnelutti (Pastarri), Geoffrey Coppleston (Caspetti), Marne Maitland (Battistino), Marino Mase' (Trettorio); produzione: Film Four International, British Screen, Callender Company Production, Mondial Ltd (London), Tangram Film (Roma) in collaborazione con Hemdale e Sacis; distribuzione: Academy-Channel Four; origine: Gran Bretagna-Italia, 1987; durata: 108'. |

|

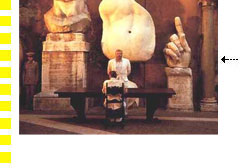

| Trama: | Un architetto americano cinquantenne, Stourley Kracklite, più teorico che realizzatore, viene a Roma, accompagnato dalla giovane moglie Louisa per allestire la mostra celebrativa di "Etienne-Louis Boullée, uno degli architetti utopisti dell'illuminismo francese del '700, verso il quale nutre un'enorme ammirazione. Tra le persone che lo aiuteranno nel lavoro c'è Casparian Speckler, un bel giovane, pure lui architetto, ma di scarso talento. Mentre i preparativi hanno inizio e l'entusiasmo di Kracklite è grande, questi incomincia a soffrire di forti dolori al ventre. Nel frattempo, Roma, così ricca di architetture splendide, lo ha affascinato profondamente: egli, come il suo maestro Boullée, predilige le forme sferiche, in particolare le cupole; nell'Urbe, quindi, ha di che esaltarsi. Fra l'altro, sembra che l'artista francese si fosse ispirato alla cupola del Pantheon per il monumento funebre a Isacco Newton. Ma l'architetto americano trova interessante anche il Vittoriano (tanto vituperato dai romani), anzi è proprio nel suo interno che la famosa mostra viene allestita, con i sorprendenti disegni in cui Boullée eccelleva, e i plastici delle poche opere che era riuscito a realizzare. Aggravatisi i sintomi del suo male, i medici, dopo molti esami, danno un responso terribile: cancro all'intestino, con pochi mesi di vita. Quando Louisa gli comunica di essere finalmente in attesa di un figlio, concepito evidentemente al loro arrivo in Italia, Kracklite prova una grande gioia, ma sempre turbato dalle sofferenze e dal lavoro assillante, non riesce a stare abbastanza vicino alla moglie. Egli è continuamente ossessionato dall'aspetto del suo grosso ventre (una vera piccola cupola) e dall'orribile "mostro" che contiene. Comincia a circondarsi in modo maniacale di un numero spropositato di fotocopie riproducenti ventri di statue famose, alle quali, col tempo, si aggiungeranno anche immagini di Louisa incinta. Poi, come egli temeva accadesse, Louisa diventa l'amante di Casparian, che l'ha corteggiata con insistenza, approfittando della trascuratezza del marito. Pian piano il giovane riesce ad estromettere Kracklite dalla direzione della mostra, con la scusa del grave stato di salute di lui e gli toglie la moglie, che va a vivere a casa sua poco prima del parto. Disperato, solo, torturato dagli spasimi continui, Kracklite non ha altro conforto che quello di sfogarsi delle sue pene nelle inutili lettere che scrive al suo Boullée (morto nel 1799). Il malato vive ormai fuori della realtà, si ubriaca e fa scenate in pubblico. Il giorno dell'apertura della mostra gli organizzatori vorrebbero che, per evitare scandali, la inaugurasse, ma, poichè non si presenta, è sua moglie che deve sostituirlo. Subito dopo aver fatto questo, Louisa cade in terra in preda alle doglie, e, rapidamente, in quello strano luogo, dà alla luce il figlio. Nel medesimo istante, dall'alto del Vittoriano, Kracklite si getta nel vuoto, uccidendosi. |

|

| Critica (1): | L'ultimo film di Peter Greenaway si inserisce chiaramente all'interno di una concezione del cinema che si propone come 'arte figurativa': opere come Mélo di Resnais, Sacrificio di Tarkowskij, L'ipotesi del quadro rubato di R. Ruiz, Passion di Godard, Una domenica in campagna di Tavernier, Thérese di Cavalier, Caravaggio di Jarman – e non ultimi Il mistero dei giardini di Compton House e Lo zoo di Venere dello stesso Greenaway – ci parlano di un cinema che privilegia apertamente l'aspetto 'spazio' rispetto a quello 'tempo', l'immagine al montaggio, la figuratività alla narratività – di un cinema che da un lato va alla ricerca delle proprie radici pittoriche, dall'altro tende esso stesso a farsi pittura, come del resto aveva anticipato anche Barry Lyndon di Kubrick. Nel Ventre dell'architetto, a parte la citazione dal quadro del Bronzino raffigurante Andrea Doria, l'approccio sembrerebbe riservato piuttosto all'architettura: il film 'racconta' come Stourley Kracklite, un architetto americano di modesta fama, cerchi di allestire una mostra dedicata all'architetto Etienne Louis Boullée, il creatore del celeberrimo e spesso vituperato Altare della Patria. Ma come già in Compton House l'architettura era 'piegata', compressa sulla superficie piatta dei disegni, così anche qui essa perde la sua plasticità, profondità e concretezza: non potrebbe essere altrimenti, dato che si tratta di cinema e, lo sappiamo bene, il cinema non ha né plasticità, né profondità (se non entrambe in forma illusoria). Il cinema proietta le sue immagini su uno schermo piatto ed i risultati non sono tutto sommato dissimili da quelli prodotti da una fotocopiatrice; ed è sintomatico che lo stesso Kracklite cerchi ripetutamente nelle fotocopie una 'profondità' che esse, nella loro superficiale ripetitività, non possono dargli.

Questa piattezza è evidente sin dalla prima sequenza fra Kracklite e la moglie nella camera da letto di Roma o ancor prima nell'amplesso in treno: nel primo caso tagli di luce d'un bianco quasi caravaggesco (riferimento che torna più volte nel film) fanno del letto e dei due corpi non un nucleo in profondità, bensì un centro dell'immagine – una chiazza di luce incorniciata dalle sagome oscure di oggetti apparentemente casuali e inessenziali (un tavolino, una poltrona, ecc.); nel secondo solo il contesto diegetico (il viaggio in tre no) decreta la separazione fra i due e lo sfondo in movimento. Come dire che non esiste un 'davanti' e un 'dietro', ma le cose sono semplicemente (piattamente) destinate ad affiancarsi. Non a caso l'elemento dominante è la simmetria essa è presente in modo insistito, quasi ossessivo nella composizione delle immagini, nel modo di inquadrare le cose, agevolata e sorretta dalla eliminazione del movimento. Proprio la staticità della macchina da presa permette da un lato di evidenziare l'aspetto pittorico delle immagini e dall'altro la loro strutturazione simmetrica, sottolineandone l'appiattimento prospettico. Le colonne che tagliano in più parti verticali lo sfondo (sequenza del Pantheon) non sono un 'là dietro', bensì un 'lì di fianco'. Il procedimento è assai diverso da quello dinamico impiegato da Kubrick in Shining, dove la steadycam imprimeva alla simmetria frontale dell'immagine un dinamismo che la trasformava in labirinto. Qui la macchina da presa contempla immobile dal suo cavalletto, non cerca percorsi possibili, ma si limita a registrare le suddivisioni interne al 'campo totale': impassibile, distaccata, disinteressata ad ogni forma di drammatizzazione. La scelta del Boullée è perfettamente omogenea. Il monumento è esemplare nella sua ridondante simmetria: contro lo sfondo di una Roma immobilizzata nelle cartoline, si propone come 'ventre' della storia, come punto focale d'una simmetria che separa-oppone gli eventi cruciali del film: parto e cancro si consumano all'interno dei corpi ed esplodono all'interno del monumento, lasciando intravvedere, rigorosamente complementare, a fianco della simmetria compositiva la simmetria del racconto, l'essere degli avvenimenti, per l'appunto, affiancati e reciproci: il concepimento del figlio di Kracklite in apertura e la sua nascita in chiusura; il protundersi della pancia della moglie e quello del cancro intestinale di Kracklite, due ventri 'paralleli' che portano contemporaneamente ad una nascita e ad una morte; l'adulterio di lei come risposta inesorabilmente binaria all'ossessione ri-creativa di lui; il fallimento di Boullée e quello di Kracklite, entrambi attaccati a progetti che si riveleranno irrealizzabili, entrambi condannati a morte di cancro. E quest'ultimo non è forse un 'doppio', autonomamente proliferante, del nostro corpo? Al di là dell'opposizione fra «la perfetta sterilità dell'arte» e «la proliferante bassezza della natura», Il ventre dell'architetto si propone come riflessione sullo sguardo, ma soprattutto sullo spazio, la cui iconicità viene continuamente privata di senso, 'derisa' (come nell'ironica e quasi bunueliana immagine conclusiva, con quel corpo riverso scomposto su una macchina, contro la data 'storica' della sua morte). I frammenti alle spalle di Kracklite nella sequenza alla polizia (e fra di essi, ossessivo, un ventre); le cartoline; le fotocopie – niente di tutto ciò rivela un senso preciso: sono tutti frammenti che nemmeno la diegesi (ordine logico per eccellenza) riesce a ricondurre ad un corpo unitario. Il solo sguardo che conti è quello che non vediamo, quello della sonda endoscopica che mostra, letteralmente, ma ad altri, «la morte al lavoro» nel ventre di Kracklite – sguardo che si fa penetrazione, simmetricamente alla penetrazione iniziale, pena rispettivamente la morte e la vita.

La penetrazione scopre l'aldilà dell'icona, ciò che si cela oltre la referenzialità: per definizione si oppone alla superficie, mostrando il senso che si cela dietro di essa. Si stabilisce così un sistema di coordinate superficie/aldilà (penetrazione) e sinistra/destra (simmetria compositiva) che lega l'opzione metalinguistica (la riflessione sullo sguardo e quindi sul cinema) alla diegesi, anch'essa per l'appunto simmetrica. Questa doppia coordinazione dello spazio è tipicamente figurativa, non si appoggia alla diegesi, se non per sfruttarne le implicazioni marginali in un insieme che è inevitabilmente ambiguo. Il ventre dell'architetto è uno di quei film che una volta si sarebbero detti 'aperti': solo che oggi il suo modo di aprirsi è diverso, non più tanto legato all'ambiguità del racconto, ma alla capacità tutta figurativa dell'immagine di farsi significante in più direzioni. (…)

Giorgio Cremonini, Cineforum, n. 273, 4/1988 |

|

| Critica (2): | Meno intricato e inaccesibile del precedente Lo zoo di Venere, l'ultimo lavoro di Peter Greenaway è un'opera di raffinata fattura. La sottile perversione per il gioco delle coincidenze nella quale il regista ci aveva coinvolti con il film dell'85 si fa più scoperta per lasciare il campo ad una architettura visiva come al solito perfetta. E come al solito dietro immagini che rivelano un'estrema cura pittorica e una grande precisione figurativa emergono riflessioni inquietanti e dolorose. I film di Greenaway non si prestano ad interpretazioni univoche e la complessità che costruisce le logiche sottese al Ventre dell'architetto è tale da scoraggiarne il tentativo. Durante la proiezione il film induce una certa freddezza emotiva: appare calcolato, geometrico, perfetto. Greenaway trasforma Roma in una città priva di strade, appesa ai monumenti che hanno appassionato l'immaginario di Boullèe, costellata di inaspettate geometrie che ossessionano lo sguardo del protagonista e dello spettatore. Solo gli interni risultano caldi: il bagno turco, l'appartamento di Flavia dove ha luogo una delle più belle (se mai questo ha senso per Greenaway) scene d'amore che ci sia dato di ricordare, l'interno del Vittoriano, animato da una mostra che cresce e dalle liti degli organizzatori.

Subito dopo, e nei giorni successivi, il film cresce nella memoria e negli occhi; si fa strada un'ipotesi: che l'eccezionale statura di questo cineasta sia stato in grado di interdire l'accesso immediato al film per sottolinearne il nodo centrale, l'impossibilità di un punto di vista. Se in Lo zoo di Venere il gioco era condotto sulla coincidenza degli opposti, sulla simmetria, qui ci troviamo di fronte ad un continuo rimando tra dentro e fuori, al paradosso della soglia. L'intero film è giocato sulla sottile membrana che unisce/divide due ambienti; infiniti gli esempi utilizzabili: l'adiposa pelle dello stomaco del protagonista è tramite tra l'ossessione della malattia interna e l'ossessione per la sua immagine esterna - le migliaia di fotocopie dell'addome di una statua romana che Kracklite esegue e si applica sul ventre; la buca delle lettere in cui il protagonista infila la sua impossibile corrispondenza con Boullèe è la barriera tra l'interno della propria esperienza di visionario, così vicina all'architetto francese, e la realtà con la quale è costretto a fare i conti, violento "esterno' ; l'attività di progettista è mediazione tra l'idea e la realizzazione; la stessa architettura è l'esempio più calzante di un inseguirsi senza termine di soglie indecifrabili. Ma sono soprattutto due i momenti nei quali è evidente questa irrisolvibile questione: le prime immagini del film e le ultime, all'interno delle quali si risolve

l'intera esistenza di Kracklite, dalla procreazione alla morte, tramite un fallimento/disvelamento visivo. Kracklite mette incinta la moglie su di un treno, uscendo da una galleria o entrando in uno spazio aperto, sulla linea di frontiera tra Francia e Italia, e immediatamente dopo l'attimo dell'estasi procreativa avverte la fitta al ventre, la prima avvisaglia di morte. In questa parabola sull'esistenza umana possiamo leggere con estrema chiarezza il discorso sulla soglia. L'atto dell'amore,

infinito rimando di dentro/fuori, è la prima sanzione di impossibilità definitoria: tra Francia e Italia, tra uomo e donna, tra vita e morte.

Nove mesi dopo il germe della rivelazione ha completato il suo corso. Interdetto al dentro del Vittoriano dove si celebra l'apertura di una mostra che non ha potuto creare, Kracklite sale sul muro che ne delimita la spazialità, gli è permesso guardare - ma è precisamente il non essere visto che ne legittima l'accadimento; a sua volta la condizione di spettatore gli è concessa soltanto dal trovarsi sulla soglia dell'edificio tra architettura e città, tra dentro e fuori, tra una nascita e una morte imminenti. Così come non è stato in grado di entrare nel proprio ventre per sondarne l'evoluzione mortale, ora non può entrare nel Vittoriano per inaugurare la propria fallita creazione/ "visione"- "visionario" era Boullèe ed egli stesso viene definito tale - né assistere la moglie dentro la quale ha procreato. È così che l'atto del guardare, di cui l'occhio è soglia eterna tra massimo di interno e massimo di esterno, sancise l'impossibilità di vedere finalmente al di sopra delle parti - capire - senza realizzare l'impossibilità di sopportarne la visione. Nove mesi impiega la moglie per dare vita al figlio, nove mesi sono necessari al tumore per compromettere un'esistenza, nove mesi occorrono all'architetto per decidere di uccidersi, per capire che occorre farlo.

L'ultimo sguardo di Kracklite è profondamente umano.

Leonardo Previ, Segno cinema, n. 33, maggio 1988 |

|

| Critica (3): |  |

|

| Critica (4): |  |

| |

|  |

|

indica che il link è esterno al web comunale

indica che il link è esterno al web comunale